年長の夏からでも間に合う!共働き家庭でも実践できた、短期集中で成果を出す小学校受験・ペーパー対策を徹底解説。

「年長の夏から始めて、本当に間に合うの?」

これは、当時の私自身が一番感じていた不安でした。

娘のキララちゃんが小学校受験を決意したのは、年長の7月。

すでに周囲は1年以上も前から準備を進めていて、完全に出遅れていました。

それでも――わずか4ヶ月後、第一志望の最難関校に合格。

この“逆転合格”のカギになったのが、短期間で成果を出す学習法でした。

実は私自身、過去にTOEICを3ヶ月の独学で 795点→965点にスコアアップした経験があります。

このときに身につけた「短期集中で伸ばす学び方」を、娘のペーパー学習にもそっくり応用しました。

🎓 短期集中でも成果!「3つのペーパー学習戦略」とは?

TOEICを3ヶ月の独学で 795点→965点にスコアアップしたときに身につけた「短期集中で伸ばす学び方」が以下の3本柱で、わが家のペーパー対策の軸でした。

✅ ① 毎日の生活に学びを組み込む

✅ ② ゲーム感覚で楽しむ

✅ ③ 必要な範囲を何度も繰り返して定着させる

この3つを徹底したことで、短期間でも確実に力がついていきました。

✅① 毎日の生活に学びを組み込む|“生活そのもの”を学習時間に変える

忙しい共働き家庭にとっては特に「まとまった勉強時間を確保する」のは正直むずかしいですよね。

だからこそ、生活の中で“学べるチャンス”を逃さないことが何よりも大切でした。

🕒 【集中学習期】わが家の1日のスケジュール例

| 時間帯 | 内容 | 学びのポイント |

| 朝(登園前) | 前日の復習+新出問題 | 朝は思考力系の問題に最適。集中力が高く、定着しやすい時間帯。 |

| 夕方(食事前) | 野菜の断面を予想してカット | 玉ねぎやピーマンなどを使い、理科的思考を養う。 |

| 夜(お風呂) | 浮く沈む実験・教室ごっこ | 言葉遊びや数の操作もお風呂時間に楽しく実践。 |

| 就寝前 | 昔話・しりとり・語彙あそび | 記憶が定着しやすい時間帯にインプット。語彙力も自然にUP。 |

ペーパーのがっつりした学習は朝と就寝前に集中、それ以外の時間にも、生活の一部(食事、お風呂)などでの時間も利用して自然に学習できるようにすることで、毎日机に向かう習慣が自然と定着しました。

食事の準備では野菜の断面図の予想、食事中にも、中に入っている食材を当ててもらい、その中で土の中でできる野菜はどれかな?などクイズ形式にすることで楽しんで学べることもたくさんありました。お風呂でも浮くもの沈むものを学べたり、お風呂にかけるクレヨンで授業ごっこをしました。

睡眠は記憶の整理。寝る前に暗記系に取り組むことで記憶に定着しやすくなります。

そのように、楽しみつつも、科学的根拠に基づいた学習を意識しました。

📌 “勉強のための時間”を取らなくても、学べる時間は意外とある!

✅② ゲーム感覚で楽しむ|「やらされる勉強」を「自分からやりたい!」に変える

子どもにとって、“楽しい”は最高のモチベーション。

わが家では、「楽しみながら学べる工夫」をたくさん取り入れました。

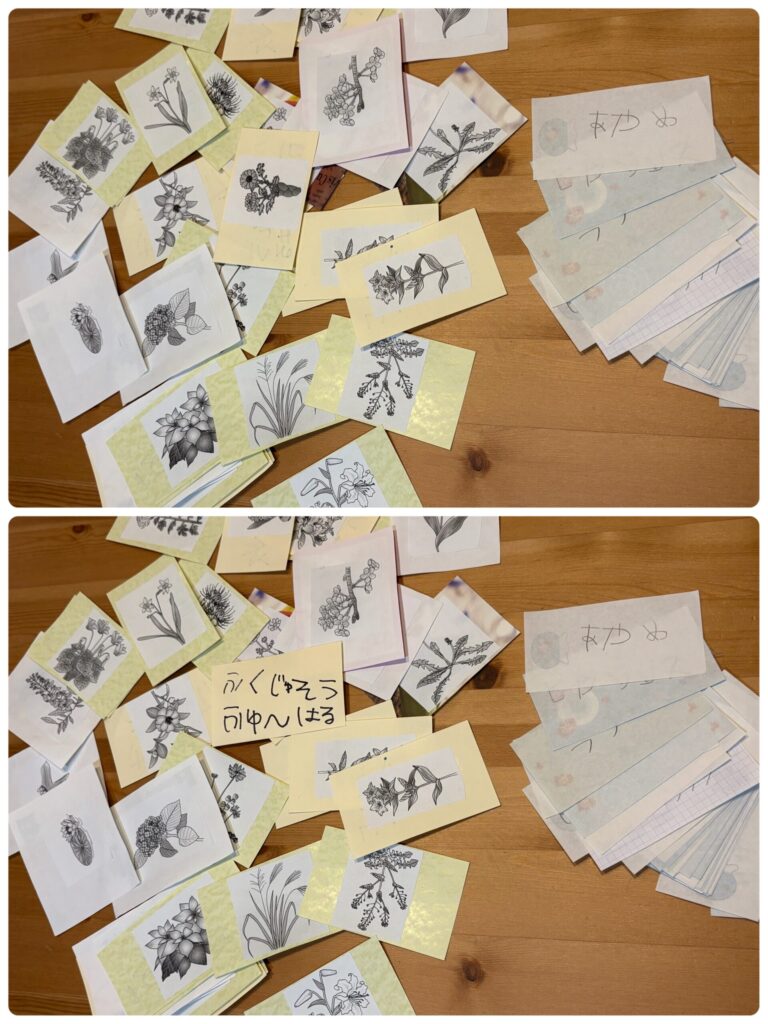

その一例として、お花カルタを自作してお花の名前や季節を覚えました。

🌸 自作!お花カルタで遊びながら季節をマスター

作り方:

- 小さな紙にお花の絵を貼る

- 裏に「花の名前」と「咲く季節」を娘が自分で調べて記入

遊び方:

- ノーマル読み札を読んで「りんどう!」→ 絵を見て札を取る →「秋!」と答えながら裏面で合っているか確認

- バージョンアップ:読み札は使用せず、お花の絵の面にして、わかるものの名称・季節を言いながら「りんどう!秋!」といってからめくる。裏面を見て合っていたら自分のカードになる。何枚取れるかをモチベーションにどんどん覚えていきます。

ちなみにパパはまったく答えられず完敗していました(笑)

私も娘の受験がなければ見た目と名前が一致しなかったお花もあり、私にとっても学びになりました。

娘キララちゃんはお花カルタをつくる過程でも、お花カルタができてからの遊びの中でもぐんぐん吸収し、お花カルタに登場する花々は余裕ですべて覚えることができました。

お花の名前・季節を覚えただけですが、これによってお話の記憶でもそのお花が出てきたらすぐに季節をイメージすることができるようになり、お花は娘の大きな武器となりました。

💡 自分で作る・遊ぶプロセスすべてが学びに!

✅③ 必要な範囲を繰り返して定着|“量より反復”で確実にできるように

「一通りやった」ではなく、「確実にできる」をゴールに。

わが家では、やるべき範囲を絞って、徹底的に反復しました。

🔁 わが家の“徹底サイクル学習法”

- 過去問を解く

- 間違えた問題を丁寧に復習

- 苦手分野を分析 → 教材を選定(こぐま会のひとりでとっくんなど)

- 選んだ教材を集中して取り組む

- 自信のない正解もチェックし、再挑戦リストへ

- 翌日・3日後・1週間後に間隔反復

- “全部できる”まで繰り返し、1冊を完璧に

- 教材を通して再度解き、完成度を高める

時間が限られるからこそ、選んだ問題にとことん向き合いました。

📌 「たくさんやる」より「同じ問題を完璧にする」

🧠 ペーパー対策強化!効率よく力を伸ばす5つのポイント

さらに、以下の工夫も実践していました。

1. ゴールから逆算する

「今週中に図形をマスター」など明確な目標を設定

→ やるべきことが絞られ、集中力が続く!

2. インプット×アウトプットをセットで

「お話の記憶」は、イメージさせ絵で描かせる、口頭で説明させる。

「つりあい」問題など理解力が必要なものは、インプット後、問題に挑戦、ある程度できるようになったら娘に先生になりきってもらい、説明した後に問題を出してもらい、親の私が解く…という授業ごっこを実施。

→ アウトプットまでできることで記憶が深く定着

3. 間隔反復を活用する

翌日→3日後→1週間後→1ヶ月後と、忘れかけた頃に再挑戦

→ しつこいくらい反復することで、長期記憶として残りやすく

4. 苦手の“根本原因”を探る

「位置が苦手」であれば、 空間認知?語彙理解?注意力?何に問題があるのか根本の原因を探る

→ 原因に対する正しい対処・アプローチでつまずきを解消!

5. 成功体験を見える化する

「昨日の復習、全部できたね!」「つりあいマスターしたね」など声かけでモチベUP、またできなかったけどできるようになったこをリストアップ。

→ 子どもが「やればできる」を実感

🎯 まとめ|“年長の夏から”でも、やり方次第で合格できる!

出遅れていても、正しい学び方で取り組めば、たった3ヶ月でも結果は出ます。

わが家が短期間で合格できた理由は、この3つに尽きます:

- ✏️ 必要な範囲に絞る

- 🔁 できるまで何度も繰り返す

- 🗓️ 毎日の生活に学習を組み込む

「もっと早く始めておけば…」と嘆くより、

今、できる方法を見つけて実行することのほうがずっと大切です。

「時間がないけど、受験は諦めたくない」

そんな方にこそ、ぜひ取り入れてみてほしい学習法です。

ペーパー対策以外にも大切なこと

小学校受験では、ペーパー対策がバッチリでも、ペーパーができるだけでは合格はもらえません。

行動観察について、日常習慣、共働き家庭の工夫、引き算の戦略なども書いています。

コメント